《農桑輯要》七卷,是我國最早的一部官修農書,對中國的農桑發展,起到了重要的畫時代關鍵作用。即便在全球角度,當時也是最為先進實用的農桑實務手冊。

該書至晚於至元十年(1273)已刊行頒布全國使用,曾刊刻萬本以上。但到清乾隆三十八年(1773)詔令開設四庫全書館修四書時的500年後,傾朝廷之力,竟全國無所得元、明時期的遺本!只得從在《永樂大典》中已改為二卷的底本,重新校改並編回七卷本。該四庫本以武英殿聚珍版刊刻後,自此成為今日數十種通行本的底本,而不復見元時原貌。

1979年上海圖書館釋出元後至元5年(1339)《農桑輯要》七卷大字本影本,於是有了用以比對元刻本與清殿本差異的依據。其後陸續有些文章發表,也包括較早、較深入的如1988年繆啟愉校釋的《元刻農桑輯要校釋》,與在此基礎上的2008年馬宗申譯注《農桑輯要譯注》等書。其間有些酌採校元本、與格致叢書胡文煥本等,做了比較與註解說明。近年隨著更多版本的發現與可及,就有了更多材料可以更全面與更深入的探究了。

一般在科學研究上,當只有兩個樣本時,僅能知道彼此的差異;須要有更多樣本,才能得到更多全貌。而且,

- 上圖的後至元本晚於最早成書的至元十年本之間達66年之久,其間該書已做過許多次的修訂重編,詳如文後說明。因此後至元本不足以當作校檢的依據。

- 先前文獻與繆、馬二書等,均是重新打字排印後至元本中的文字,七萬多字的原文繕打過程中或有誤植,且馬書更用簡體字更難以比對原文。繆、馬二書也都又自行更改了在後至元本中的目錄章節條目,使閱讀比對困難、且易生誤判,說明亦如文後。

- 北京圖書館2005年出版的中華再造善本系列中,《農桑輯要》七卷本,即是直接影印上圖後至元本,較能正確逐一比對原貌。該書首稱:「據上海圖書館藏元後至元五年刻明修本影印」,此句耐人尋味。目前只能確定該書前確實有(後)至元五年O月的字樣,但不知何時印刷、也不知所謂明修的程度到哪?先前各說與繆、馬二書,多未強調這是元刻明修本。

- 清殿本所從的《永樂大典》卷639、640現已佚失無存,也不知當時所據者為元何本、與為何要改成二卷本?

- 從勉強能上推到後至元五年本,到清修四庫殿本的450年間,竟無永樂本改版以外的其它本可考?

- 二十世紀後,更多的古籍與藏書被發現與公開,於是有了更早於後至元本,與介於元、清間的明本,能在校比研究間,起到更多更有意義的判別。

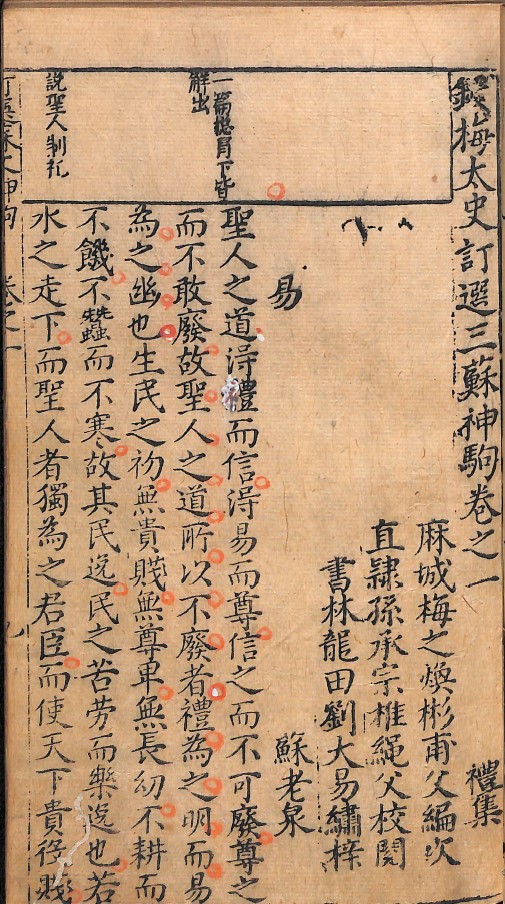

德國柏林國立圖書館,藏有杜善長序言的元延祐三年刊《農桑輯要》七卷大字本,早於後至元本。本人也幸得到一部書目中曾有明確記載,但卻不見於國內公藏中的,明張師說序、陳無私訂的《農桑輯要》七卷本(下稱明張陳本)。該書首尾完整,含序言、目錄。據著名中古農史農書權威日人天野元之助(1901-1980)稱,該明張陳本是據元本校刊覆刻,最較接近早期元刻本的。

因此,元延祐本、與明張陳本的現時可及,除得以在古籍校讎版本學上提供重要工具外,也能從中了解中國農桑的發展演變歷程。於是閒暇中對比了德國延佑本(依書影)、後至元本(依中華再造善本書影)、本藏明張陳本、與清殿本,主要四種本子間的差異,並旁對繆、馬二書與一些文獻。雖無直接證據,但從對比中的許多處的出入差異來看,明張陳本所據的本子,可能更早於延佑本、後至元,或至少是元朝某時期的不同版本。限於篇幅,謹先略舉其中一二以為此文。

背景概要

《農桑輯要》七卷的成書與演變過程,非常有趣也更有研究意義。在蒙古滅金取得中國北方之地,但尚未一統全國時,已深謀遠慮的擘畫了未來治國方略。修成《農桑輯要》一書並廣頒實施,確定未來國家經濟基礎,將不再保守堅持原來的草原遊牧,而是採用漢人的農桑定居。因書成初期,蒙元尚未滅宋,因此書中內容自然是以當時所領之地的北方作物為主。在統一全國後,就適時的陸續增補了許多內容包括南方作物等。因此,有元一朝,此書既做為官書,就自然會有多次的因時改版,以符合國情須求。

當時的大約年代背景:

1234年,蒙宋聯軍滅金,蒙古草原帝國取得中國北方版圖;

1260年,中統元年,忽必烈即位大汗,稱大蒙古國皇帝;

1264年,改年號為至元元年;

1265年,設勸農司,至元七年更名司農司;

1271年,至元八年,改大蒙古國為大元大蒙古國,定都於漢地大都,建立元朝;

1276年,至元十三年正月,攻陷臨安,南宋投降;

1279年,至元十六年,消滅南宋最後殘存勢力,統一全國。

《農桑輯要》一書早在至元年間即由專司農政的官方機構,廣採古籍內容編成,至遲在至元十年時,有正式紀錄的全書修成與刊印。元祖雖為蒙古人,但對中原文化與漢籍的熱愛及利用,卻也是很深入的,尤其是重視經世務實技術類之書與人才。元朝改行的三級科舉考試程式及主採朱熹之說儒學文化的制度精神,基本一直延續到明清直到1905年中國科考的結束。雖然元朝的科考起到了穩定漢人精英階層的作用,但元時更重視工藝技術人才,因此又有九儒十丐之諷。這些筆者在古籍故事系列孤本類中的《春秋集註》的書話,另有說明。

《農桑輯要》中,主要引用了北魏賈思勰的《齊民要術》,並有西漢劉向的《四民月令》、《禮記》中的《月令》、《周禮》、《大戴禮記·夏小正》、秦呂不韋的《呂氏春秋·十二紀》等等。

其中,《齊民要術》,北魏時期的原稿早已失傳,到宋仁宗時曾重新編校,形成了新的版本,並收入《太平御覽》中。日本現還有殘卷的北宋天聖年間崇文院刻本《齊民要術》,及南宋張轔的龍舒刻本,但在我國於元明間已全都散失了。在蒙元之初時,官方民間應仍有些較早的《齊民要術》版本流傳,又因《農桑輯要》中所引《齊民要術》內容多是全段或全篇引錄的,不同於其它農書的斷取。因此《農桑輯要》在某些方面,也能起到校補《齊民要術》的作用。中國古農書如《齊民要術》的重要性,早已是眾所週知的。即便在影響人類最重要的理論之一的達爾文的演化論中,也多次提到他參考了中國古代的百科全書,在作物改良、育種與馴化等方面的經驗,起到了對他的演化論發想的助益。從字裡行間與內容來看,學界認為達爾文參考的中國古書,主要就是《齊民要術》、《本草綱目》,也有說《山海經》、《吕氏春秋·十二纪》等也有可能。

《農桑輯要》七卷本是現存的最早官修農書,其後則是清乾隆時的官修農書《授時通考》。雖然唐代的《兆人本業》、北宋《真宗授時要錄》應是更早的官修農書,但早已無從可考。

一般後朝修前朝史時,多無好話、吝於讚譽。但元初重農務本的功業,即便在明修元史中也稱:「農桑,王政之本也。太祖起朔方,其俗不待蠶而衣,不待耕而食,初無所事焉。世祖即位之初,首詔天下,國以民為本,民以衣食為本,衣食以農桑為本。於是頒農桑輯要之書于民,俾民崇本抑末。其睿見英識,與古先帝王無異,豈遼、金所能比哉」。

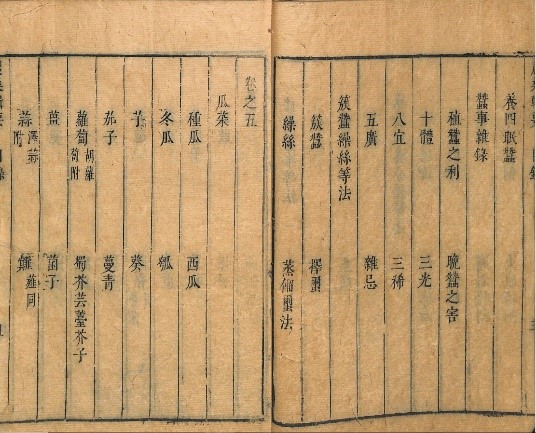

在《四庫提要》中也稱:「蓋有元一代,以是書為經國要務也」、「書凡分典訓、耕墾、播種、栽桑、養蠶、瓜菜果實、竹木藥草、孳畜十門,大致以齊民要術為藍本,芟除其浮文瑣事,而雜採他書以附益之」、「詳而不蕪,簡而有要,於農家之中,最為善本。當時著為功令,亦非漫然矣」。

《農桑輯要》曾刊印過上萬部,這在中國印刷史上也是罕見的。中國古籍通常僅印刊數百部,少有過千上萬的。雕版印書的一個特性是,刷印過多版面會磨損,因此數萬部的刷印過程中,在元時肯定也是要經過許多再鏤版重刻的。

在《四庫提要》中稱,「至順三年印行萬部」,但卻在修四庫時竟舉國無得元、明遺本,因此只好用已改動卷數的永樂大典記載為依據底本。但為顯示人臣的勤工與博學,於是引「焦竑國史經籍志錢曾讀書敏求記皆作七卷」為由,大費周章的改回七卷本,並改了一些文字內容。於是元《農桑輯要》七卷本雖得重現,但顯然已非原貌了。

曾經萬部的書竟然一無所存,其間原因耐人尋味。可能,一是在科考的年代,讀書人原本就不重視、甚至輕視實用務本技術類之書;二是既然改朝換代了,明朝自當推廣本朝的農書,不好意思再因循前朝教本了。

《農桑輯要》在明朝,嚴格說也僅重校訂刊過一次,即是本藏的張陳訂本!有說明朝曾有三種本子,包括洪武本、胡文煥本等,其實是勉強之說不精確的,具體說明如後。自元至清殿本間的版本,有好幾篇文獻多大同小異的因循人云,但存有不少偏失與錯誤。因此也再細察有關圖書,包括鄭振鐸的《西諦書跋》,日籍著名中國農史學家天野元之助的《中囯古農書》、《中國農業史硏究》、《中國農業の地域的展開》等的實本內容,歸納如下:

- 元至元十年(1273)本,最祖本、早已佚失、無存可考。

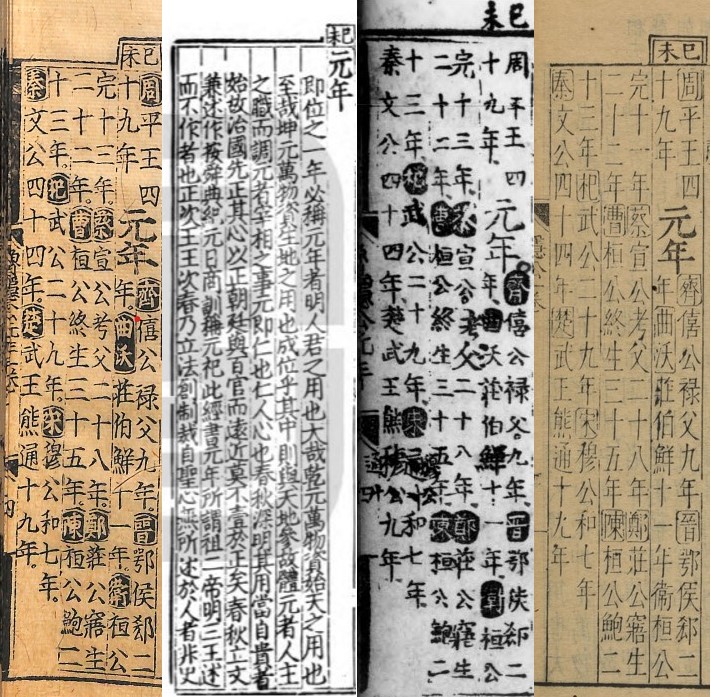

- 元至元二十三年(1286),一統全國後的改版已是修訂本,印數為一千部。錢曾《讀書敏求記》的著錄即應為該時期的小字本。

- 元延佑元年間(1314-1320),因仁宗不喜小字本,詔令江浙省臣端楷書寫,在杭州多次印發,每次多達一千五百部,總數可能達萬部。此見於《中國古農書考》及許多文獻與個別書目中,但也多是傳載而未見實物。

- 英宗至治二年(1322 )印行了一千五百帙。明宗天曆二年(1329),又在杭州就原版印刷了三千部。文宗至順三年(1332),再印一千五百部。惠宗後至元五年(1339)再次重印,今上海圖書館藏本應即為此。

- 清江蘇寶應劉岳雲家藏某校元本,僅殘存卷二、三,且已於中日戰火時佚失;其後傅增湘、盧文弨等的校元本均屬同出此。

- 明洪武間本。此說經查閱《中國古農書考》,其實是高麗恭憋王二十一年在朝鮮慶尚南道開雕刊印的。先前多數文獻斷章取義的僅作洪武五年本,其實不能算是明朝的本子。

- 明陳無私訂本。前有張師說序,稱據元本覆刻,並以農桑通訣諸書為之少加校補,但不知所據是元朝的哪種本子。本書國內早已無公藏。日本名古屋蓬左文庫收藏本,是收輯在後來存古齋藏版的張師說《田園經濟》中的前二冊半中,而非如本藏單行印刷、九行二十字、四冊本。《中國古農書考》推想此明張陳校本是根據元刊本校刊的,也是最接近元本的。

- 明胡文煥本。胡本存有多種,但許多學者認為,實是翻刻自陳無私本。《中國古農書考》中更稱”盜用上述張師說序…錯字之多令人吃驚”。日本存本在胡文煥所輯的《格致叢書》冊76-78中。1998年版鄭振鐸《西諦書跋》中有:「胡文煥校補、明萬曆二十年文會堂刊本,得之於傳薪書店。附註:此則錄自《劫中得書續記》第三十七則。原書今不知歸何許」。美國國會圖書館存本在黃省曾著、胡文煥甫校《新刻農圃四書四卷》中,是十行二十字本。

- 此後便是清乾隆甲午年武英殿據珍版叢書冊617-620。再之後就是以此為底本的至今各種本。

元朝雖遊牧民族出身的,但是在農書的編修方面,許多至今仍是經典。有元一朝官修與民刻農書十餘種(有說數十乃至百餘種),其中綜合性的《農桑輯要》、《農書》等,不但在元初的十三世紀已編成,且在中國農書與中國農業上,都影響深遠。內容更突破了先前《氾勝之書》、《齊民要術》等範圍較侷限在如黃河中下游地區農業生產技的,而是面向全中國範圍。

元在統一全國(1279)前就已至晚在1273年完成《農桑輯要》刊刻頒布。國家一統後,王禎在宣州旌德縣(今安徽旌德)、信州永豐縣(今江西廣豐)等縣尹任上,藉著“親執耒耜,躬務農桑”的南方中國農桑經驗,在《農桑輯要》基礎上,约在元大德四年(1300),寫成浩浩13萬餘字的《農書》,並有許多插圖闡述農業機械,成就了全球農書史的卓越領先。可惜得是,今通行的以四庫系統殿本為基礎的《農書》,也是如同《農桑輯要》般,是重新自《永樂大典》整理組成的,而非原貌。

《農桑輯要》與《農書》一直到至晚明嘉靖時,仍存有元刻元印本,也因此在今日的版本考校上,形成了四庫體系與嘉靖體系二類。《農書》原書中分三個部分:《農桑通訣》、《農器圖譜》以及《穀譜》,可能最早時是獨立的。本藏明張陳本前張師說序言就提到:「世乏善本哉,若農桑輯要一書,輯者既不詳,翻者亦不校,恆多闕畧,致害兼該。玩索者既畫於中途,流布者自難於遠到,不幾於愈久而愈失耶?余是以徧覓農桑通訣諸書,為之少加校補潤色」。這段話也可看出,到明嘉靖時《農桑輯要》與《農桑通訣》仍存有元本。

在對四種本子的比較上,先說在篇章方面。

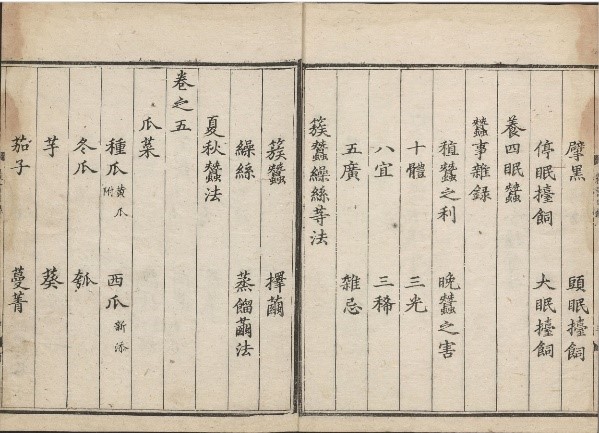

清殿本更動了元本的卷篇章節已是眾所週知的。例如將在元本中卷二的耕墾篇置為卷一,下分耕地、代田、區田三章。卷三栽桑篇、卷四養蠶篇、卷五瓜菜篇與果實篇等等,也都調整了。

但前人文獻中因未見過元延佑本、與明張陳本,可能也沒有完整的後至元本書影,因此未發現的差異、與推論可能失真等,仍存在有許多。甚至在繆、馬二書中,自行更動了目錄條目,雖繆書有詳盡說明,但對未能細讀細察者,易產生誤解。以下舉幾處為例:

一、 清殿本在卷二均列在目錄與內文,都有〈論九榖風土及種蒔時月〉、〈論苧麻木棉〉二章。但在延佑本、後至元本中,則其實並未見此二條於目錄中,而是在卷二終了之後,再增列的六頁〈論九榖風土時月及苧麻木棉 孟祺〉。而本藏明張陳本中,則甚至在目錄與內文中,都沒有收此二章;在卷二本文到最後的「皆免飢殍」即止,頁末左下接有一「終」字。對此的合理解釋,應是最早的版本中,可能根本未收錄此二條。到延佑本時新增了這兩條;但為方便沿用原來書版二未改目錄,是再另補鏤版刷印該二條裝訂補充於內文中的。證據之一是,延佑本中總標題的條目文字,與後來清殿本的不同。再則從客觀因素來說,至元十年即當南宋咸淳九年時,元軍取得襄樊之戰的勝利,意義上才算是過了天險長江。(在金庸射鵰三部曲中,武林俠侶郭靖和黃蓉兩夫妻死守襄陽城數十年的小說背景即指此)。因此之前,蒙元僅據華北之地,因此官方農書應無推廣南方作物的理由與篇章。到延佑年間,孟祺等增添內容向北方推廣原在南方成熟的作物,也是與時俱進的合理。再到了後至元本《農桑輯要》一書已成熟時定型時,就正式納入目錄中了。也因此,很有可能明張陳本稱所據的元本,是更早於延佑時的本子,成書時蒙元推廣的農桑要領仍主要在華北地區。

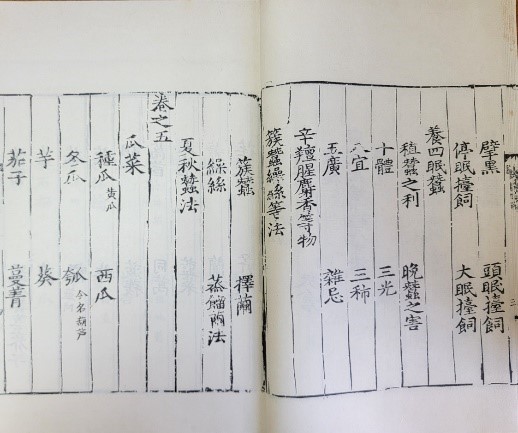

二、在後至元本原目錄中有「辛膻腥麝香等物」單獨條目,其文字內容在本文比較的四種本子間,均併入在雜忌章節中。但繆、馬二書目錄中卻直接將此條刪除。繆本有解釋說,該條是後來補頁者乖謬的將這七字添加於目錄中以補空行。但此說將造成既知後至元本是明補修本,但又如如判斷哪些是補修的。馬本則甚至未解釋而照繆本刪除。本藏明張本則是同延佑本般,辛膻腥麝香等物是併在雜忌中,並無單列目錄項。延佑本與明張陳本,養四眠蠶單為獨篇,後接蠶事雜錄篇(內有稙蠶之利、晚蠶之害、十體、三光、八宜、三稀、五廣、雜忌等8章節)。在後至元本,該8章節是置於養四眠蠶篇中,而無另起蠶事雜錄篇。延佑本與明張陳本在此篇目相同,但明張陳本的說明文字不同於其它三本,也應是另有所據其它元本。至於內文,延佑本、後至元本、清殿本均為:忌酒醋五辛膻腥麝香等物…忌不淨潔人入蠶室。明張陳本:忌酒醋五辛膻魚麝香等物…忌不潔淨人入蠶屋。

三、在延佑本,修治蠶室等法中,作「炙倉」。後至元本、清殿本中,均作火倉。而明張陳本的目錄與內文中,則無此單獨章節,內容是放在蠶室章中,但簡化了許多。在延佑本、後至元本、清殿本中,蠶室章中的「務本新書蠶屋北屋…卻用磚坯蓋塞了泥封固密」這段文字,未見於明張陳本中。因明張本目錄頁面完整,內容語氣連貫,無脫頁空白行,因此該段文很可能是在早期的初版時較簡約,其後增修時添加了許多說明,而分量增加了,所以單獨列為新條目。

又,在火倉章中,「此火既熟絶無烟氣一兩月不減」。後至元本此處減字作滅字,清殿本作減字。繆書中稱,一兩月不滅不可能,應該是如清殿本中將此字改為減字才對。在未有其它參考本存在的當時做此推論,也是繆氏用功見解之深所在!現有可查的延佑本中,也作滅字;但明陳張本則是減字。因此可能最初版時是正確的減字,到延佑、後至元某時刻工疏忽改減為滅而錯傳。也因此,火倉中這兩項間接證據,似又可再次推斷,很有可能明張陳本稱所據的元本,是更早於延佑時的本子。

四、在古籍流流傳刊刻的過程中,許多個別字會做更動。有些是將早期所用的古字、異體字的改成當時的通行的今體字;有為避諱;也有刻工錯手;也有經過考量後所校正的更正確用字。在以上四種版本間,如此不一的地方有許多,也是可以逐一研究的課題,本文也僅先舉其中一二。延佑本、後至元本、清殿本卷七尾〈歲月雜事〉篇中,「八月收薏苡收角蒿收韭花收胡桃收棗開蜜下旬造油衣收油麻秫江豆備冬衣刈莞葦」;但明張陳本中「葦」作「蔁」。「蔁」較「葦」罕見,應非刻工錯刻;加上全書其它應作葦處如葦簾等,明陳張本中也均作葦,所以應該此處就是蔁!

更具體的證據:在《農桑輯要》七卷中的卷六中,已有「葦〈荻附〉新添葦四月苗高尺許選好葦連根栽成土墩如椀口大於下濕地内掘區栽之縱横相去一二尺〈欲疾得力則密栽〉至冬放火燒過次年春芽出便成好葦十月後刈之」,也就是說:蘆葦在四月份長到一尺多高時,選擇好的蘆葦連根拔起,種成像碗口大小的土堆。在濕地上挖坑種植,坑與坑之間相隔一到兩尺。想要蘆葦長得快且茁壯,可以種得密一些。到冬天時,放火燒過。第二年春天,蘆葦發芽,就會長成好的蘆葦。到十月份就可以割了。既然在教導種植時,已說了十月收割,怎會又在此說「八月…刈莞葦」?

複查﹝元﹞俞宗本撰田家歷中,與本書同為「蔁」。說文解字玉篇曰:蔁、桺根,卽蔏陸也,是古書上說的一種草,當不同於葦。

葦,蘆至老熟時稱葦,一般與蘆葦合用,屬於禾本科蘆葦屬多年生草本植物,學名Phragmites australis。葦雖在中國廣泛分佈,但特別常見於長江中下游和珠江三角洲等濕地地區。

蔁,則屬於豆科胡枝子屬,多年生草本或半灌木狀植物,學名Lespedeza spp。蔁在中國主要分佈在東北、華北和西北地方。常見於山地、草原和荒地上,主要生長在乾旱和半乾旱地區,用於牧草、綠肥、防風、固沙、和生態修復等方面。

五、另外,在卷三中〈論桑種〉:「博聞録白桑少子壓枝種之若有子可便種須用地隂處其葉厚大得繭重實絲倍每常」。這句話的意思是:白桑樹很少結果子,需要壓枝繁殖。如果有了種子就可以直接種植。種植時需要選擇陰涼的地方,這樣桑葉會長得又厚又大,結出的蠶繭又大又重,絲的產量比平時高出一倍。德國延佑本、後至元本與清殿本等均作「絲倍每常」。本藏明張陳本為「絲每倍常」,也較符合原書已無存的校元本中所記載!

國內已無公藏存本的明張師說序、陳無私訂的《農桑輯要》七卷本,雖無法斷定其所據的是何時期的元本,但從許多的編排與文字內容,可以看出不同於元延佑本與後至元本,一些間接的理由,顯示很可能是更早於現存的其它版本,謹此分享。