佛教經典浩瀚,從最早的口述耳傳到文字,從西晉以後的寫經和隋唐年間的石經,然後到了北宋開始有計畫與系統的修造刊印完整的大藏。其後經過宋遼金元明清,與高麗日本等的多次修造,形成了今日佛教經典總集的漢文大藏經。宋元間刊刻的經卷是大藏經的肇始,歷經近千年的日月精華,能留存至今的已是鳳毛麟角了,不但是佛界至寶,也是學界的重要研究材料。數十年收藏過程,因緣際會地陸續得到宋元藏中最具代表性的三種各一:宋《思溪藏》〈大般若波羅密多經〉一卷首尾全、原裝駝色護衣封面、卷末釋音;宋《磧砂藏》〈四分比丘尼羯磨法〉卷存15折;元《普寧藏》〈大般若波羅密多經〉一卷首尾全、藍色護衣封面及封底。此3種存卷本在目前能查得的海內外公藏書影中,不是缺失就是後期的鈔配補本,因此更顯珍貴價值!

宋朝開始興盛的佛書流通與印刷術發展之間的相輔相成,是中國文化歷史上非常重要的時期。一般歸類到宋元朝時期的大藏經有非常多的講法,個人認為基本可歸納為3大體系,即蜀本、閩本、與浙本。

蜀本的代表是《開寶藏》,算是中國有系統雕印大藏經的開始,並從官刻開始演進到私刻、從北宋遞修到南宋初,影響並擴及到遼金、高麗、日本等的大藏經修造。

閩本的代表是《崇寧藏》,開始了民間募資私刻大藏經,也開始了便於閱讀的經折裝形式。

浙本的代表是《思溪藏》、《磧砂藏》、《普寧藏》,從南宋到元朝,奠定了此後直到明朝主要大藏經的風格版式。是目前佛學與版本目錄學研究的最重要材料,但也因各公私藏本間的配本補鈔雜亂,經常可見各有其說。

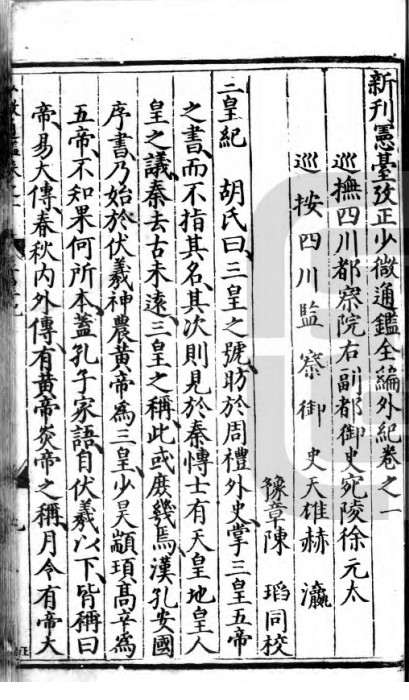

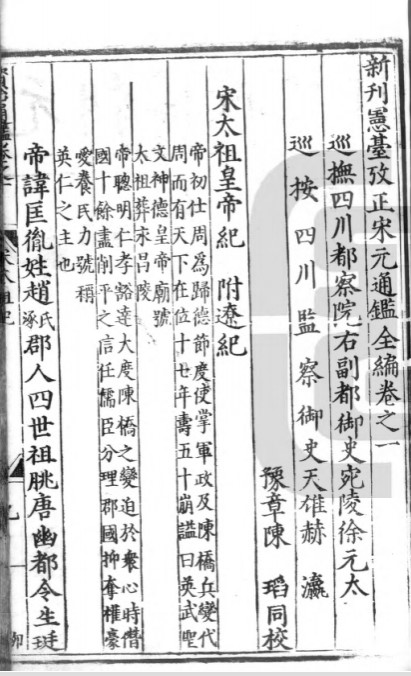

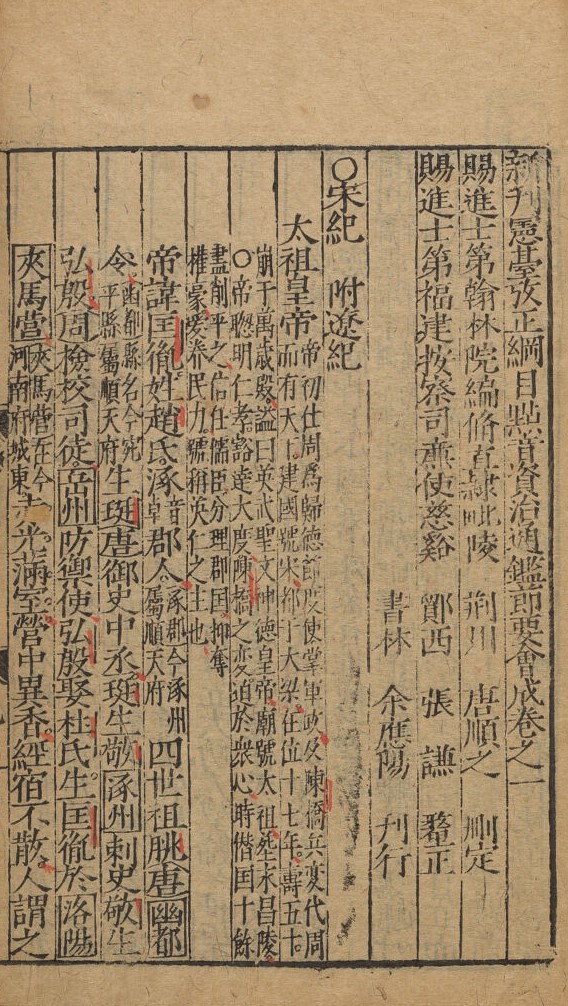

稱為蜀本體系的,已知最早約在宋太祖開寶四年(971)至太宗太平興國八年(983),以《開元釋教錄》經目為底本,於四川成都開雕的《開寶藏》。成都當時為益州,是中國製紙與雕板印刷的先進地方。在盆州雕好的大藏經板運到開封,時宋太宗令在太平興國寺譯經院的西側創建印經院,合併譯經、印經兩院為傳法院,開始印刷大藏經。此後《開寶藏》陸續有修訂,較重要的有咸平修訂本(998-1003)、天禧修訂本(1017-1021)、熙寧修訂本(1071)等。在太平興國寺時期的經本,是由朝廷官員主持。後有說因王安石變法,國家財政困難,在熙寧四年(1071),神宗詔令廢止官辦太平興國寺印經院的活動,大藏經雕印工作轉由開封府崇化坊顯聖寺之聖壽禪院的比丘來負責。靖康元年開封陷落,二年(1127)顯聖寺聖壽禪院毀於兵燹,敕版大藏經版為金兵所奪,《開寶藏》至此告終。北宋各時期印出的大藏經,其卷末都有「奉敕雕造」的刊記與「奉敕印」的印記。《開寶藏》刻成後,早在在北宋端拱年間,即已東傳日本、高麗,其後陸續各版本也都陸續擴散。因此,在《開寶藏》的基礎與覆本上的《金藏》、《麗藏》等,均可視為同一體系。例如1933年首次在山西趙城縣霍山廣勝寺發現,約在金皇統九年(1149)到金大定十三年(1173)間,在當時山西解州天寧寺刻成的《趙城金藏》,除千字文編次略有更動外,基本上是《開寶藏》的複刻本,也是卷軸式裝幀,每版23行,每行14字。

再是閩本體系的《崇寧藏》與《毗盧藏》。《崇寧藏》是於北宋神宗元豐三年(1080)至徽宗崇寧二年(1103)在福州閩縣易俗里白馬山的東禪等覺院雕印的。全藏6,108卷,千字文編次由天至虢。《崇寧藏》首次採用了經摺裝,也是中國第一部私刻漢文大藏經。《崇寧藏》每版30行,折為5個半頁,每半頁6行17字,天地各畫一線,各函並附有音釋一帖。此後的《毗盧藏》、《圓覺藏》、《資福藏》、《磧砂藏》、《普寧藏》、《洪武南藏》、《永樂南藏》等7種版本大藏經,基本就都按此版式不變了。因東禪等覺院在崇寧元年(1102)獲徽宗頒「崇寧」匾額,再於次年賜名新雕印成的大藏為《崇寧萬壽大藏》,因此而為名。《毗盧藏》,又稱《開元藏》,由也在福州閩縣城東芝山的開元寺僧人勸募,於北宋政和二年(1112)開雕,南宋紹興十八年(1148)或二十一年(1151)間完成。全藏6,132卷,千字文編次由天至頗。現在存世有限且主要都在日本。目前一般稱《福州藏》,包括《崇寧藏》,與《毗盧藏》=《開元藏》二種。

至於浙本體系的,可包括從南宋到元朝間的《思溪藏》、《磧砂藏》、與《普寧藏》。都在今江浙一帶雕印,因彼此間風格版式幾為一致,從很早起就有相互借用配補的情形,今日全球多數公藏機構的存本,也幾乎都有各藏間配補的情形,許多已難分彼此了。

《思溪藏》一般通說為南宋靖康元年(1126),浙江湖州路王永從兄弟合資發心由圓覺禪院刊刻。初版1435部由千字文天至合,大約完成於紹興2年或至紹興10年間 (1132-1140),此時期本一般稱為《思溪圓覺藏》。此後大藏仍有陸續修補刊印,一般認為年代約在南宋理宗嘉熙3年至淳佑10年(1239-1250) 間,也有考據說在宋孝宗淳熙2年(1175) 時仍有在刊刻,此時期本一般稱《思溪資福藏》。其原因是雕印所在的同一處圓覺禪院,在宋理宗寶慶2年(1226)時改湖州為安吉州,不久後思溪圓覺禪院又擢升為思溪法寶資福禪寺。也因此有不同稱呼以區別前後時期的經本。

《磧砂藏》即《平江府磧砂延聖院大藏經》。約在南宋理宗寶慶元年(1225)至理宗紹定四年(1231)間,於蘇州平江府陳湖磧砂延聖院(後改名磧砂禪寺,在今江蘇吳縣陳湖)開雕。至晚在端平元年(1234)時已有刻出天字至合字548函的目錄。寶祐六年(1258)後,因延聖院火災和南宋垂亡,多數經板已燒毀,刻印事曾中斷30年。元大德元年(1297),由松江府繼續雕刻,到元英宗至治二年(1322)竣工。全藏編次從天字至煩字共6,362卷。

《普寧藏》是杭州路餘杭縣白雲宗南山大普寧寺,從元世祖至元十四年(1277)始,到至元二十七年雕印完成的。千字文由天至感,計6,004卷。其後在大德十年(1306)起,陸續再雕印秘密經多卷成6,010卷。一般認為《普寧藏》基本上是依據《圓覺藏》複刻的。目前的考據也認為,《普寧藏》的28函秘密經實與《磧砂藏》是同版的。《普寧藏》的版式間也是如其它藏有出入而非完全一致的,在每冊首尾經題下有千字文,或有無冊次的,或有無刻工名的,甚或有18字的。

至上(20)世紀末,公藏中較多與較可信據及中日學者研究較集中的,也就是浙本體系中的《思溪藏》、《磧砂藏》、與《普寧藏》三種。其中《思溪藏》中的最大宗是晚清民初時,楊守敬自日本所購回。《磧砂藏》主要是民國初年在陝西開元寺、臥龍寺所發現的宋元版。《普寧藏》則是20世紀80年代在陝西法門寺與山西崇善寺發現的為主。

由於3種藏經的時空跨距不算長、卻又經宋元改朝換代的戰亂兵燹,加上版式基本一樣,因此其間混亂情形嚴重。

現有公藏中的《思溪藏》,存世可信的宋刻宋印實本至少有3種以上形式。

《磧砂藏》應是最複雜的,後來傳到各地的《磧砂藏》,至少在《大般若經》等的部分,多是用距離磧砂延聖寺較近的妙嚴寺本配補的,但卻仍然也是宋刻宋印、也有元刻元印的。《磧砂藏》的版式基本都有思溪藏的系統風格,也有說宋刻部份係依前思溪版,但到了元雕部份則係依普寧寺版。現存略有殘缺但較完整與較早的是陝西開元寺和臥龍寺的經本,1915年開元寺所藏經卷移送至臥龍寺,1928年再將兩寺經卷移至陝西省立第一中山圖書館,即今陝西省圖書館,此為陝西本。1930年代朱慶瀾將軍在抗戰前的艱難中,在上海組織人力物力並補配鈔,影印了五百部,此為今日主要流通的參考。台北新文豐出版公司於各種大藏經的補製重印非常完備,其中《磧砂大藏經》40冊的前37冊乃依據上海影印版本,並增入美國葛思德藏本之經號1487, 1503,合計蒐錄1534部;37至40冊為選錄《趙城金藏》中未見於《磧砂藏》的佛典。另外有中國國圖中來自1966年北京柏林寺大殿佛像損毀所散出的兩千餘冊的《磧砂藏》,但其中許多是在明洪武間刷印的,也有明宣德七年間北京居民董福成請印的字樣。真正精華的《磧砂藏》,還是在民初動盪間流到了海外。1920年代美國商人Guion Moore Gest即經由美國駐華公使舘裏當過海軍武官I. V. Gillis,在中國購買了大批善本,包括從北京大悲寺搜得的5348本《磧砂藏》,其中據考證至少有七百本是宋刻宋印,及一千六百多本元刻元印,目前收藏於美國Princeton University的Gest Oriental Library。目前普遍參考的出版印本,是依開元寺藏經,補以資福本、普寧本、和永樂南藏本等種,於1930年代影印出版。有說這套影本中,《大般若經》部分採用了國圖中《思溪藏》的部分,可是早期配補國圖本《思溪藏》中所用的,卻又是來自《磧砂藏》配補的,其中又有平江府磧砂延聖寺的宋刻本,與湖州妙嚴寺的元刻本等種種許多之說。

關於宋元間的幾種大藏經,中國社會科學院世界宗教研究所何梅研究員、與中國國家圖書館的李際寧研究員,及幾位佛門出家人學者與宗教組織,早先有許多用功極深的研究探討比對與發表,有興趣探究者於網上多可尋得相關論文。

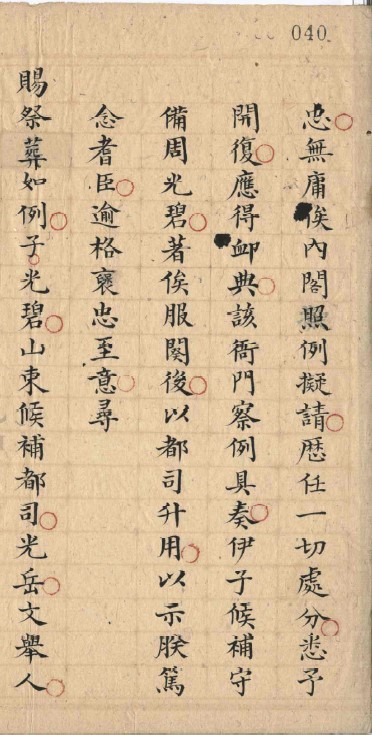

宋朝時中國的印書已有規模的流入日本。由於日本萬世一系的天皇體制,加上佛教寺院的特殊地位,與基本上在本土沒有大規模的兵燹,因此許多中國古籍在日本保存的相當完好。現藏中國國圖所稱《思溪藏》的,主要就是清末著名的歷史地理、金石文字學家楊守敬自日本所購回的。但真正精華、且確實宋刊宋印者,則是21世紀初,由某未知來源(有稱係自韓國),經拍賣公司與私人管道分批流出。其中絕大部分已由中國國圖在2001年從中國書店海王邨拍賣公司,與2002年從翰海拍賣公司,先後分作5批,收購了其中《大般若波羅蜜多經》共357冊,少數卷本則仍流入民間與私藏 (註1)。

在筆者探究所收藏的《思溪藏》中《大般若波羅蜜多經》卷本時,就曾好奇:1. 如此珍貴又大量的國寶級文物,怎會反向從日本流回中土?2. 本批《思溪藏》如真是宋版宋印的,應該至為珍要,但卻又不是楊守敬的初衷最愛,而是忍痛受之的 (註2);3. 國民政府遷台時,帶走了楊守敬的大部分重要藏書保存在台北的故宮博物院,但此批文物中卻只帶了《安吉州思溪法寶資福禪寺大藏經目錄二卷》二冊,而卻留下了那數千卷的宋刻宋印的經本?

在查閱國圖書影時,發現楊守敬那批經本,蛀損嚴重,且其中缺失、版本不一、補鈔配本等等的情況,均都大量存在 (註3)。後讀到李際寧的文稿,發現果不其然而能了解起初的疑惑了 (註4)。原來那批《思溪藏》不但有品項、版本與補鈔間等等的缺失,且楊守敬所稱的「不知何時又缺六百餘卷」,剛好又都是最重要的經首從千字文天到李107字的《大般若波羅蜜多經》的600卷。 基本上,目前研究者多不直接採認該批藏經為所謂《思溪藏》原本。

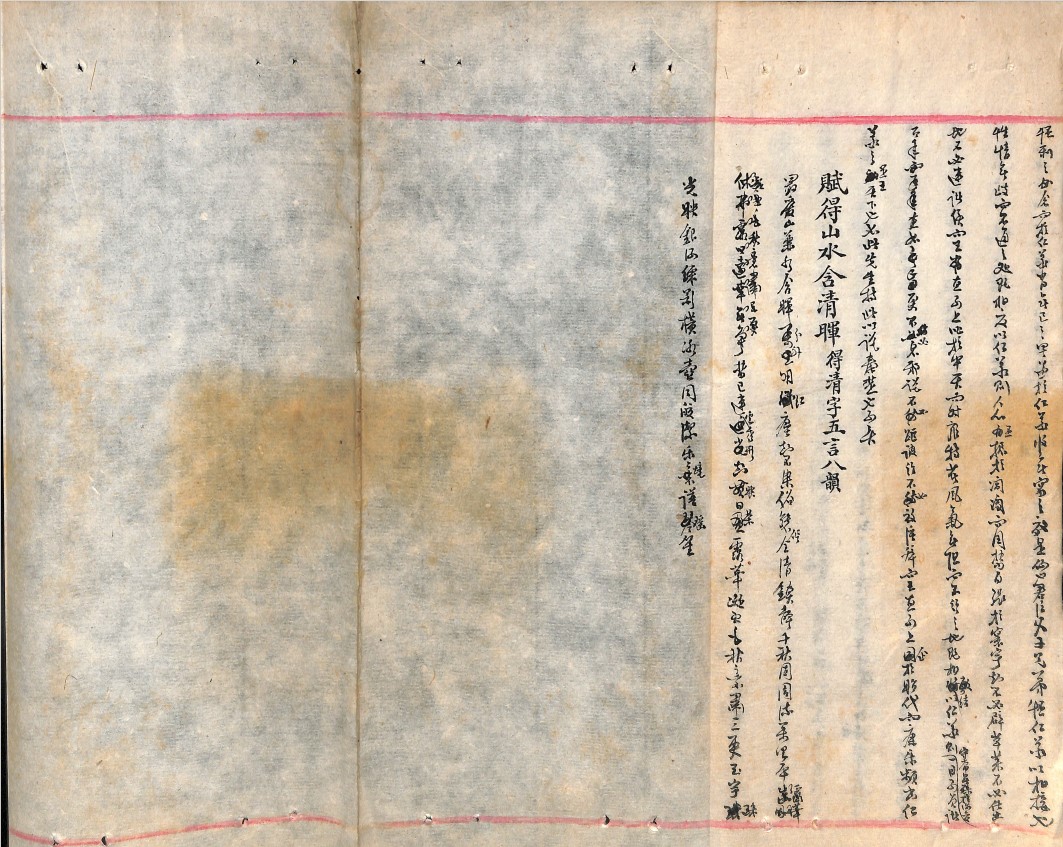

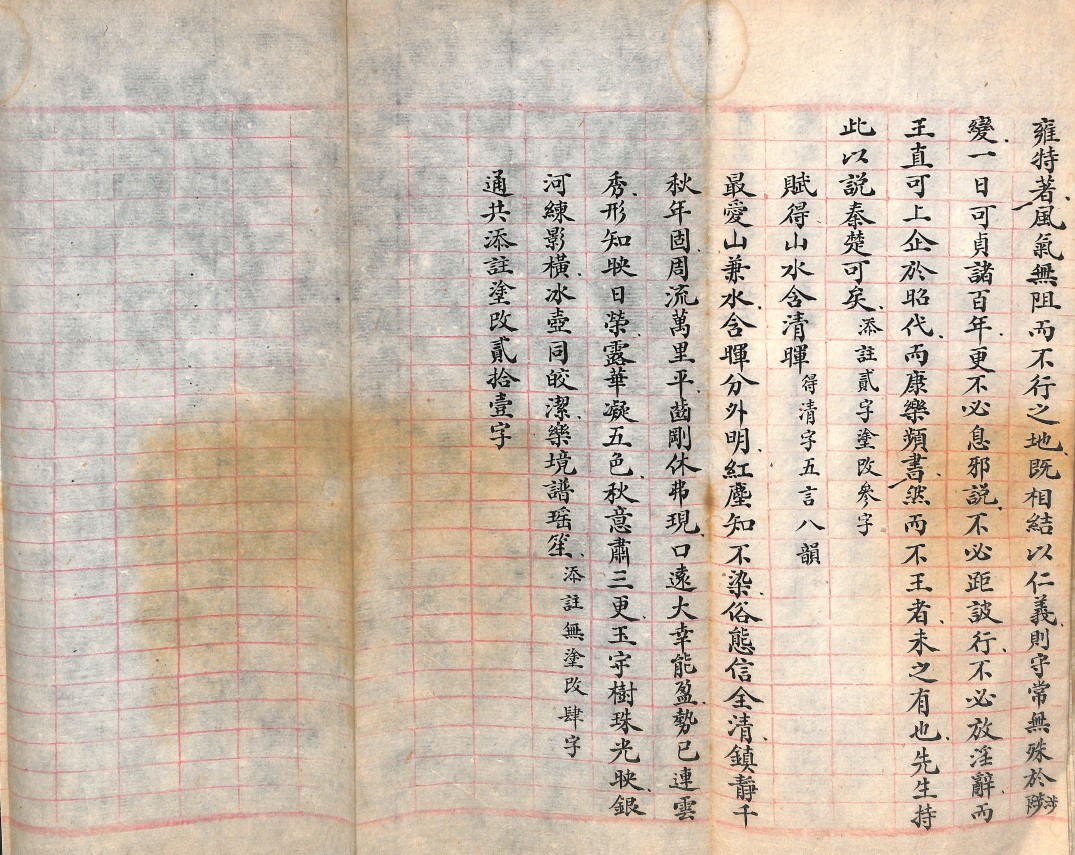

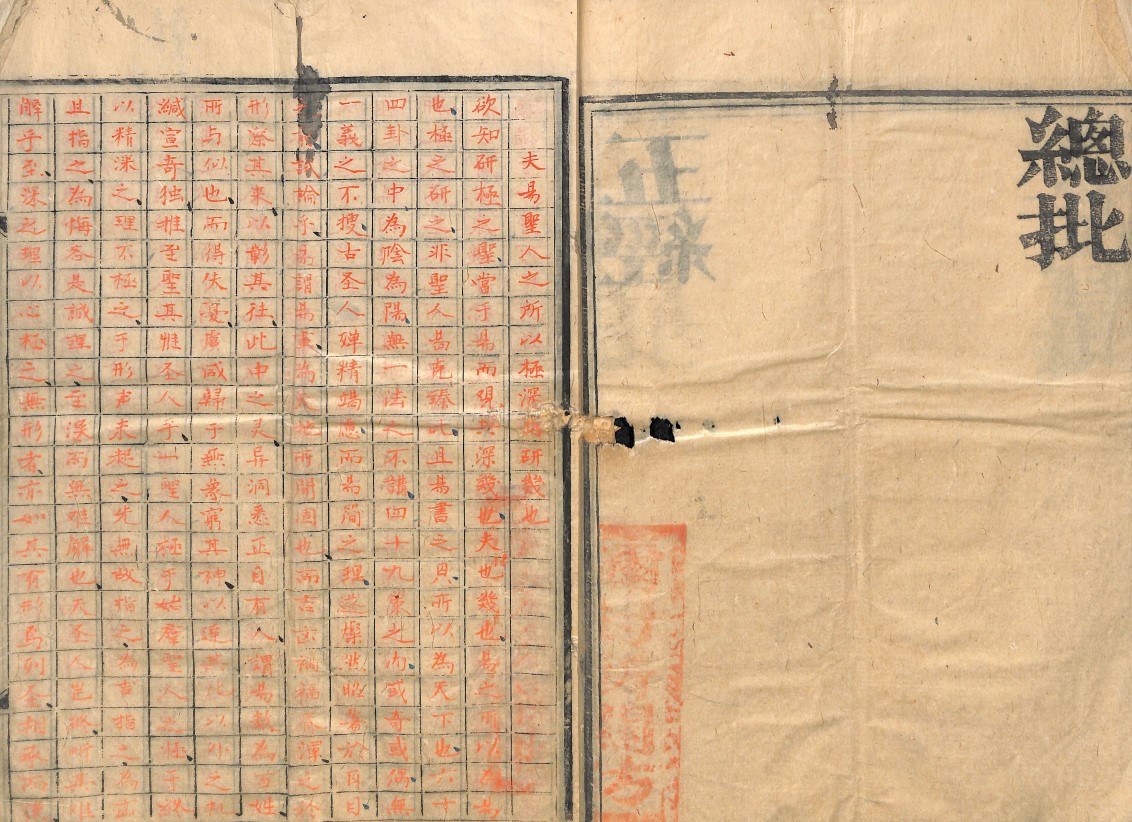

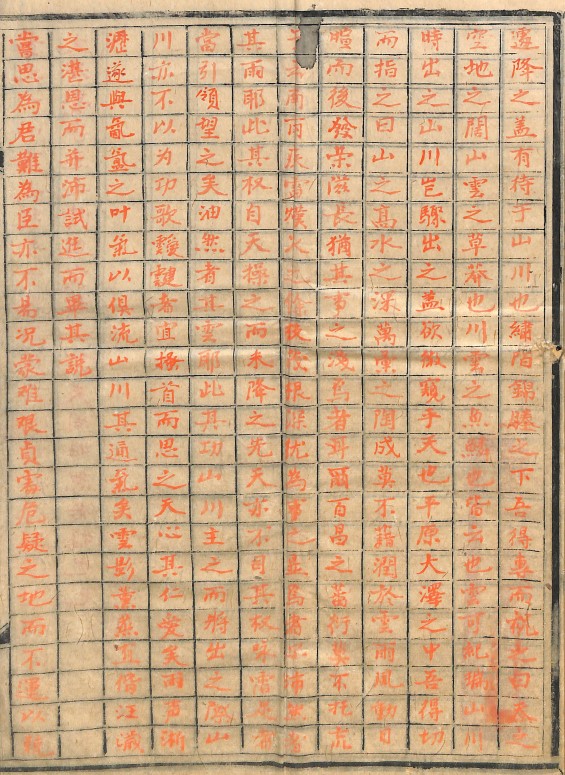

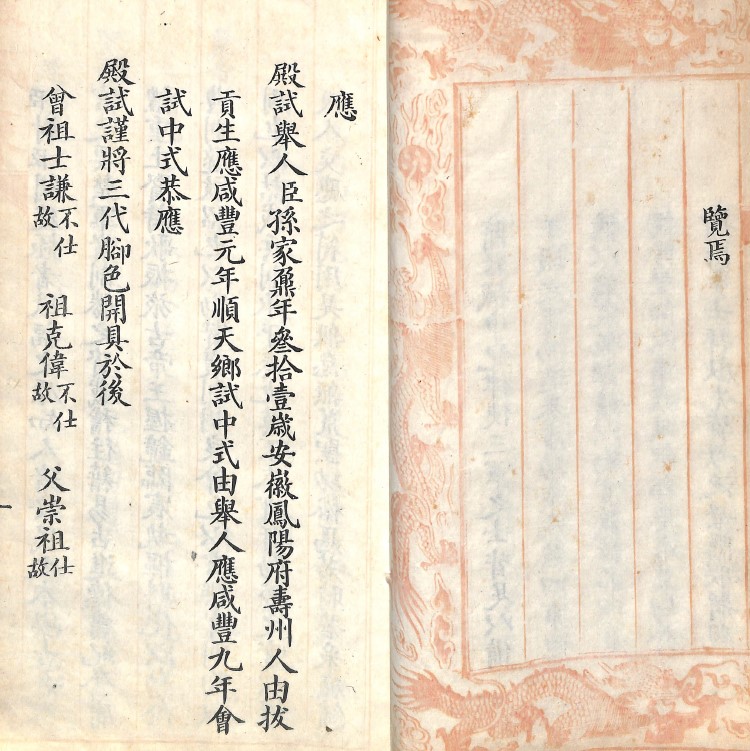

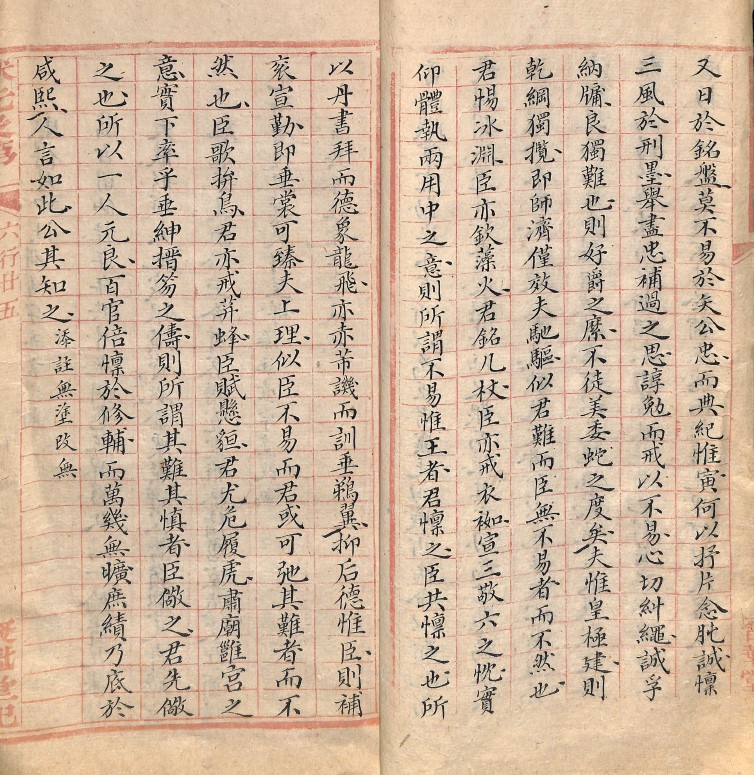

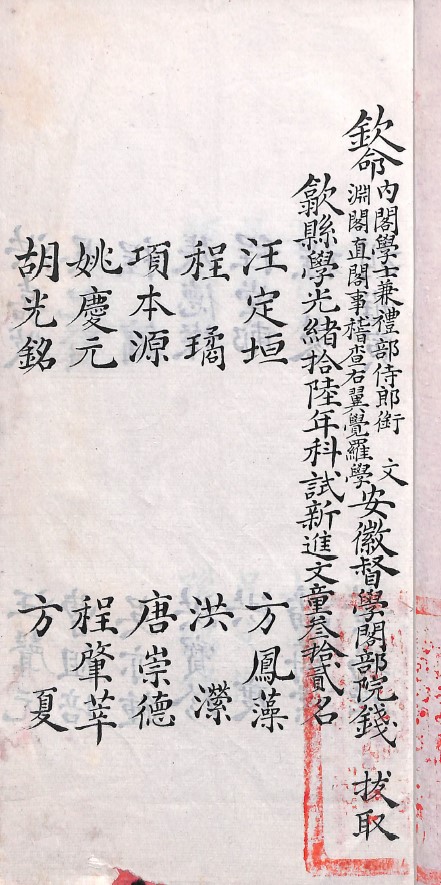

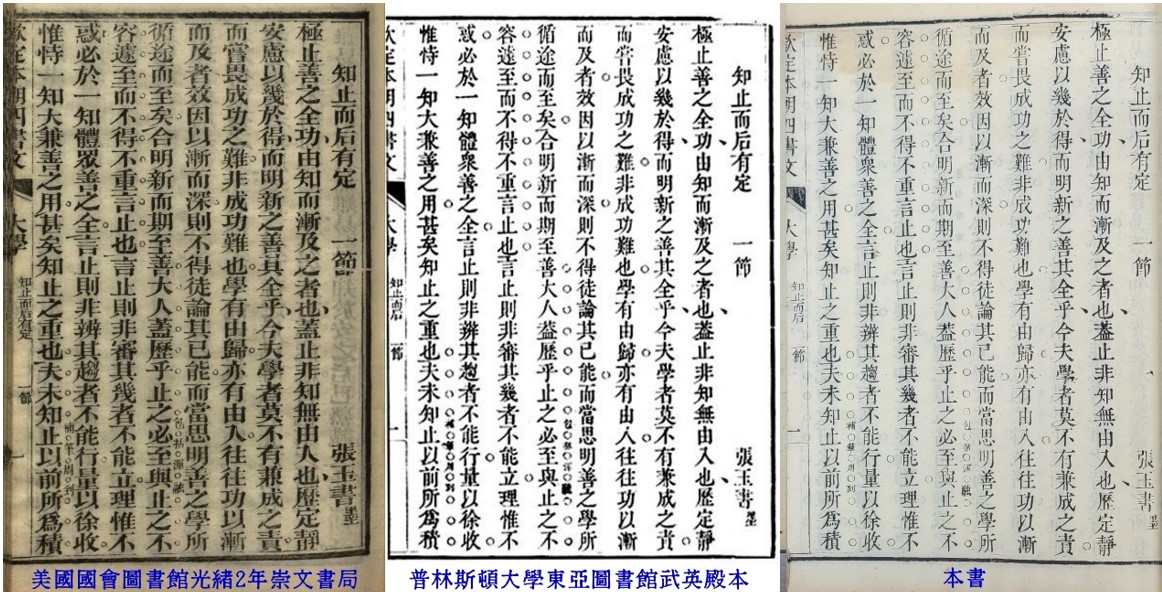

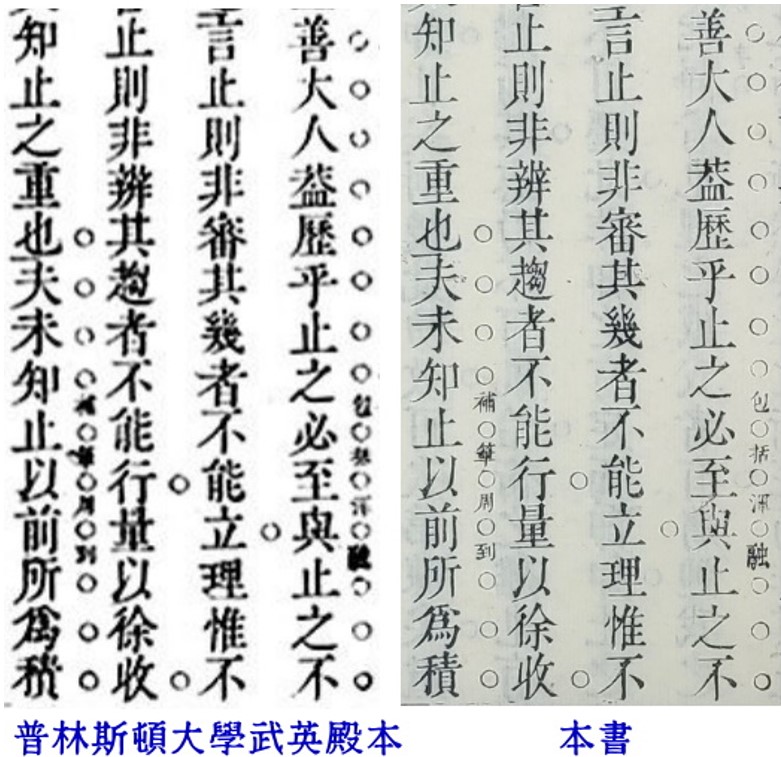

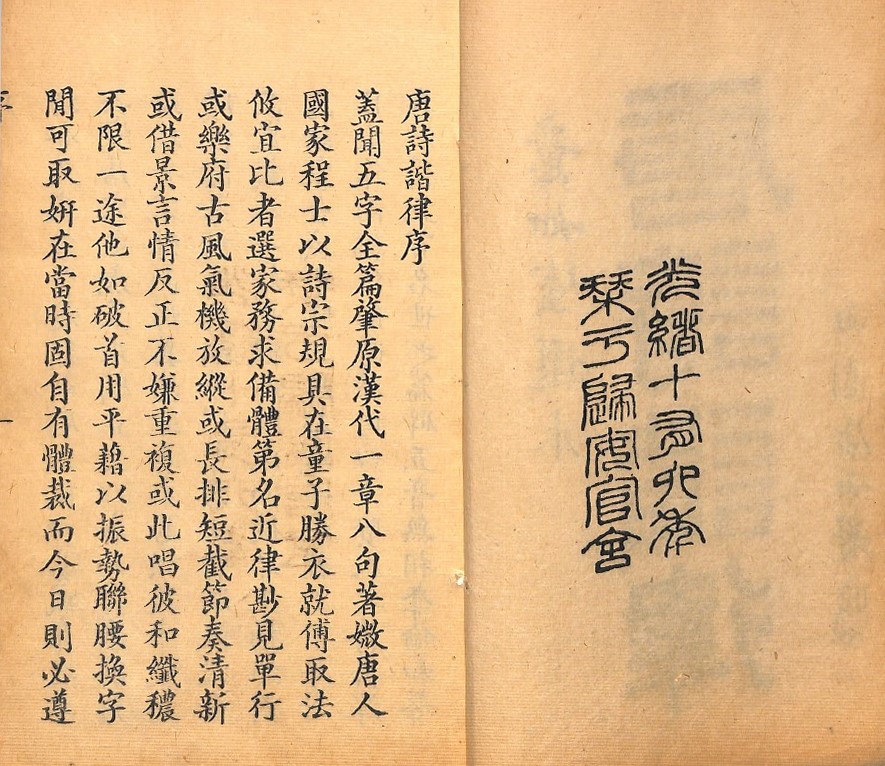

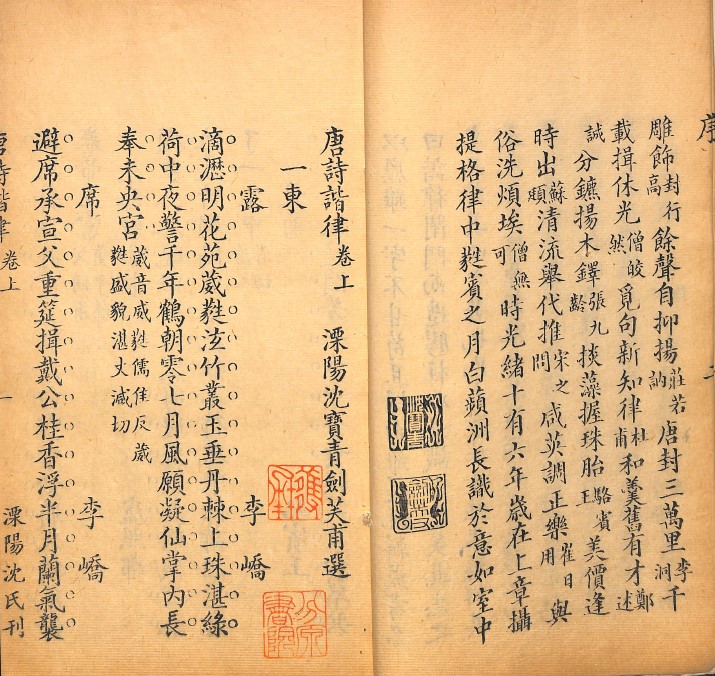

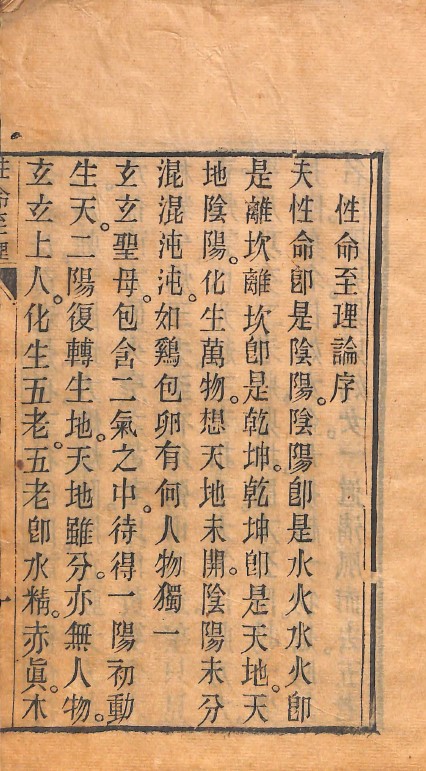

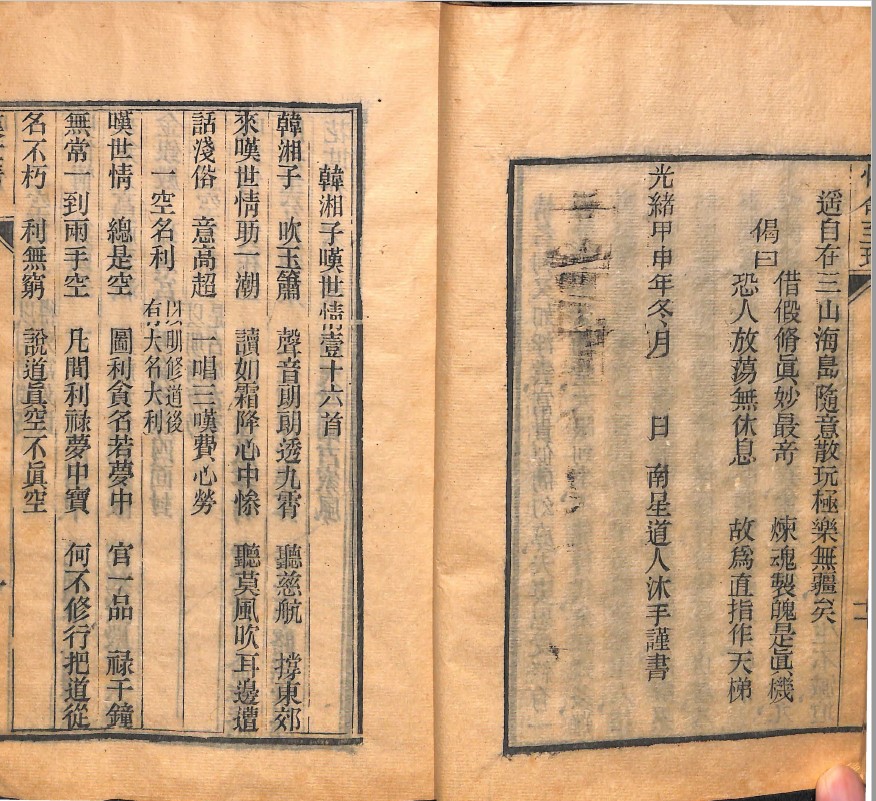

到了本(21)世紀,中國的拍賣公司也已逐漸發揮了已存在數百年西方拍賣公司在文物保存與研究的貢獻價值。隨著拍賣公司市場力量的功能彰顯,許多新現蹤的古籍善本文獻的橫空出世,大大的提供了更多文物保存與研究的空間。漢文大藏經有系統集結並刊印於宋朝起,到了宋元間的從《崇寧藏》、《思溪藏》、《磧砂藏》、與《普寧藏》時,基本已完整的形成了一直延續到今日的架構。佛學兩界對此幾種藏經甚為重視、也研究甚深,但至今卻仍還存有許多見解不一之處。例如在各種經本的首尾內容、刻工頁數、字體墨跡、開本大小、裝禎形式等方面,還存有不同之說。另外在卷首卷尾部分,經常也是各種藏經比較的依據。陝西本《磧砂藏》在《大般若波羅蜜多經》的卷尾,多無釋音,偶有如卷318則是在卷尾"大般若波羅蜜多經卷第三百一十八 陽八"句之前,而本藏則是釋音在後。

又一般通說宋元大藏經是每行17字,但比較本人所藏與較早期的公藏本書影,卻都發現偶有每行18字者。遺憾的是,目前研究宋元大藏學者的論著中,未提到此間微細差異,但卻可能是對複雜的宋元經藏本間鑑別的重要線索。本人收藏中首尾完整者的兩卷《大般若波羅密多經》,均有偶見每行有18字之處。仔細查閱中國國圖書影,在善本書著錄版本項為北宋福州等覺禪院的《萬壽大藏本》《大般若波羅密多經》中,就有每行18字的出現。再查更完整的日本宮内庁書陵部収蔵漢籍集覧,其中說明為北宋末刊,福州東禪等覺院、開元禪寺,南宋後期修京都西山法華山寺石淸水八幡宮舊藏大藏經(或称一切經)1454種5733卷附字函釋音532卷,藍色表紙(30.2×11.2㎝)、折本黄染厚手竹紙、中央打付金泥「大般若經卷」等的書影,更發現偶見的每行18字之處,與本人所藏本竟是在完全相同之處!也因此,本人的收藏有可能是更早期罕見的《崇寧萬壽大藏本》。以上種種,在本人所有的三種代表性經本中,可明顯看出其彼此間存在的差異,可提供為研究比對的材料。

註1,李際寧 2003 〈新入藏思溪版《大般若波羅蜜經》的經過及其文物版本價值〉,《文津流觴》9期,後收錄於李著《佛教大藏經研究論稿》北京市宗教文化出版中囯佛教學者文集 2007。文中有:「《大般若波羅蜜經》共有 600 卷,在原收藏者那裡本就殘缺,在送到我館以前,有一批已經流散在外,而在本館操作入藏的過程中,曾經因為經費緊張等原因,一度停止購入,又致使部分經冊再次流入民間。真是一波三折。但是,天隨人願,最終大部分還是入藏本館,而在這些殘本中,我們居然收集到了卷 1 和卷 600 這兩頭的經卷」

註2,雖然楊守敬在《日本訪書志》中,曾說「日遊市上,凡板已毀壞者皆購之,不一年遂有三萬餘卷」。但此批《思溪藏》並不是他的首選。在《安吉州思溪法寶資福禪寺大藏經目錄二卷》的書末手書,與《日本訪書志》文中,都有提到,這批書原是為當時以二等公使出使日本國欽差大臣黎庶昌經辦的,「…期三月付書。及逾期而書不至,星使不能待,以千元購定日本翻明本。久之書至,星使以過期不受,欲索還定金,書估不肯退書,難以口舌爭,星使又不欲以購書事起公牘,囑餘受之,….,乃忍痛受之」;「是經日本有兩部,一藏近江國菅山寺,一藏山城國天安寺,此即天安寺本也。自天字起至最字止,凡五千七百四十卷,間有抄補,系元祿九年以菅山寺本照錄重修,不知何時又缺六百餘卷」“

註3. 著錄出版發行項為〈福州思溪法寶資福禪寺〉的《思溪藏》計4,648冊,經檢視其中書影,發現至少在《大般若波羅密多經》600卷的部分,許多是缺卷、鈔補、配補,可能多不是原始本,且即便鈔配補本,也蛀蝕嚴重。例如卷8-9, 11-13, 316, 319等,卷末有「山城國綴喜郡薪村 靈瑞山酬恩菴沙門宗桂奉書寫之」兩行文,知為後期的補鈔本。如卷317, 319等,卷尾有「大檀越成忠郎趙安國一力刊經一部六百卷」之印文,明顯是是稍後的磧砂藏本。但磧砂藏本卷末多有音釋,但思溪藏本中不論鈔補或配補磧砂藏本的,又多不見卷尾有音釋。至於善本書號03130稱《安吉州思溪法寶資福禪寺大藏經》,則存有35卷,並無《大般若波羅密多經》。存本是自千字文翔字《文殊師利所說般若波羅密經》開始,其間有印本與補鈔本,各本字體不一,有的卷末有「一切經南都善光院」長方印文,並於卷尾題「為助觀善祐信士 京松任屋首清」;也有卷末分別題有不同日本人為某某信士助願而書之字。再是著錄版本項為湖州思溪圓覺禪院的《大般若波羅密多經》則僅存卷131,及著錄版本項為北宋福州等覺禪院的《大般若波羅密多經》僅存卷22, 246, 539。兩部字體均較通見本圓潤,也與所知的《資福藏》不同。

註4. 同註1李文。文中:「本館所藏楊守敬購回的《思溪藏》,原藏殘損較嚴重,並有不少缺佚,其中最嚴重的是作為大藏經經首的《大般若波羅蜜多經》600 卷全部沒有了」;「楊守敬收藏的《思溪藏》書品較差,不少經冊已經蟲蝕嚴重,儘管經過“元祿九年丙子(1696)二月日重修”,但是依然有一些經冊在以後又被蟲蛀」;「作為一部大藏經,經首的《大般若經》往往最重要」;「《大般若波羅蜜經》共有 600 卷,在原收藏者那裡本就殘缺,在送到我館以前,有一批已經流散在外,而在本館操作入藏的過程中,曾經因為經費緊張等原因,一度停止購入,又致使部分經冊再次流入民間」